1903 年诞生于登州路的青岛啤酒,曾以慕尼黑博览会金奖奠定品质基石股票配资平台app,历经百年成长为年产量超 800 万吨、远销 120 国的民族品牌。从建国初期突破封锁培育自主啤酒花,到打造全球食品饮料行业首家 “可持续灯塔工厂”,这家企业的每一步都镌刻着中国轻工业的进阶印记。然而,2025 年一场突如其来的收购风波,却让这份荣光蒙上阴影 ——6.65 亿元收购山东即墨黄酒的计划,在 120 天交割期届满后陷入 “沉默僵局”,既无进展披露,也未获管理层回应,成为新掌门姜宗祥上任后面临的第一道 “公开考题”。

收购迷局:溢价 3 倍背后的三重争议

这场跨界收购从公告发布起就争议不断。从财务数据看,即墨黄酒 2024 年末净资产仅 2.03 亿元,青啤却给出 6.65 亿元报价,溢价超 3 倍,远超黄酒行业常规并购水平;更值得警惕的是,标的公司 80% 的资产负债率,较会稽山、古越龙山等同行高出近 50 个百分点,市场担忧其债务风险将直接传导至青啤。而更深层的疑虑在于交易动机:出让方之一的新华锦集团正深陷资金占用危机,急需通过出售资产回血,这让外界质疑青啤是否在扮演 “救场者” 角色。

来源:公司公告

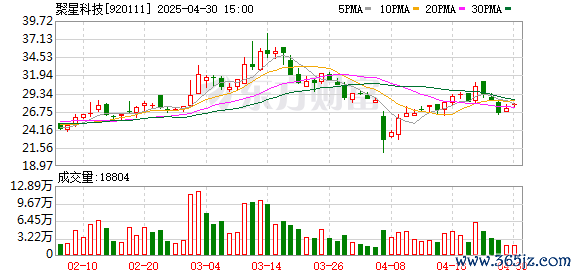

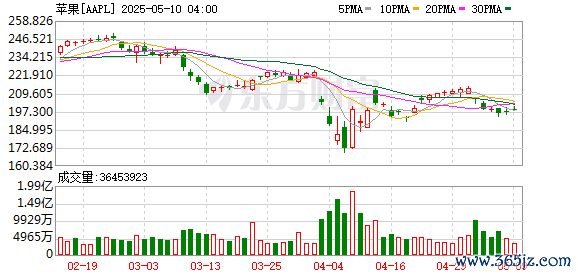

建银国际等机构直接点出核心矛盾:啤酒与黄酒的消费场景、渠道、目标人群差异巨大 —— 啤酒主打年轻群体的社交、运动场景,黄酒则聚焦中老年养生、传统宴席,两者缺乏产业协同基础。更关键的是,在青啤 2024 年营收与销量双双下滑的背景下,这场跨界收购极可能分散管理层对核心啤酒业务的注意力,与新掌门提出的 “五新” 战略形成逻辑背离。资本市场的反应尤为直接,自收购公告发布后,青啤股价一路下行,较 2023 年高点已下跌约 45%,总市值蒸发超 400 亿元,投资者用脚投票表达了对这场冒险的担忧。

新掌门的 “喜忧答卷”:增长光环下的三重隐忧

2024 年底,53 岁的姜宗祥从黄克兴手中接过 “接力棒”,上任之初便面临核心业务下滑的严峻局面。2025 年上半年,青啤营收同比增长 2%、净利润同比增长 7%,看似实现 “开门红”,但关键指标的走弱却揭示了深层危机。首先是现金流承压,经营活动产生的现金流量净额同比下滑 16%,反映出企业资金回笼能力减弱;其次是增长动能不足,合同负债(预收款)连续四年下降,2025 年上半年同比减少 35%,这不仅预示着经销商打款意愿降低,更折射出终端市场需求的疲软;最致命的是核心市场失守,作为啤酒行业 “兵家必争之地” 的华南市场,收入罕见下滑,一方面受恶劣天气影响,另一方面源于本土品牌珠江啤酒的强势挤压,区域竞争短板暴露无遗。

品牌与渠道:老字号的 “现代病”

即便在中高端产品销量增长的背景下,青啤仍未摆脱品牌定位模糊的困境。对比华润啤酒 “SuperX” 精准锚定年轻潮酷人群、百威深耕派对场景,青啤旗下奥古特、1903、白啤等系列缺乏清晰的场景与人群标签,消费者难以形成强认知,导致品牌在市场竞争中失去差异化优势。而渠道端的问题更显琐碎却致命:线上布局虽发力新零售,但产品缺乏针对性小包装设计,配送体验频繁出问题,客服响应效率低下;线下则频现管理漏洞,青岛市监局曾通报经销商在青啤专用售卖机中 “偷梁换柱” 销售其他品牌啤酒,黑猫投诉平台上数十起关于产品质量、售后的投诉,持续损耗着百年品牌的公信力。

破局之问:百年企业的转型十字路口

如今,姜宗祥正站在多重矛盾的交叉点上:停滞的收购案是继续推进还是果断终止?上半年的业绩回暖是拐点还是昙花一现?如何扭转现金流与合同负债的下行趋势?怎样为品牌注入清晰定位、补齐渠道短板?花旗、华兴证券、大和证券等机构已相继下调青啤盈利预测与投资评级,市场信心亟待修复。

对于青岛啤酒而言,百年荣光既是资产,也是枷锁。它曾用质量与创新穿越周期,如今却需在跨界诱惑与核心坚守、短期增长与长期发展之间做出抉择。这场转型考验的不仅是新掌门的战略眼光,更是百年企业对市场变化的敏感度与应变力。当登州路的麦芽香再次飘向市场,所有人都在等待:这家民族品牌能否破解当前困局,在行业转型浪潮中续写新的传奇?

迎尚网提示:文章来自网络,不代表本站观点。